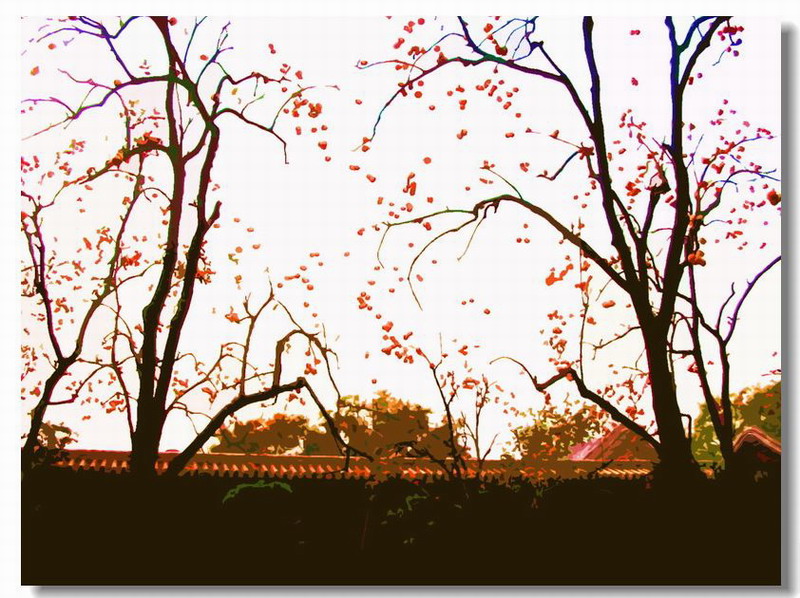

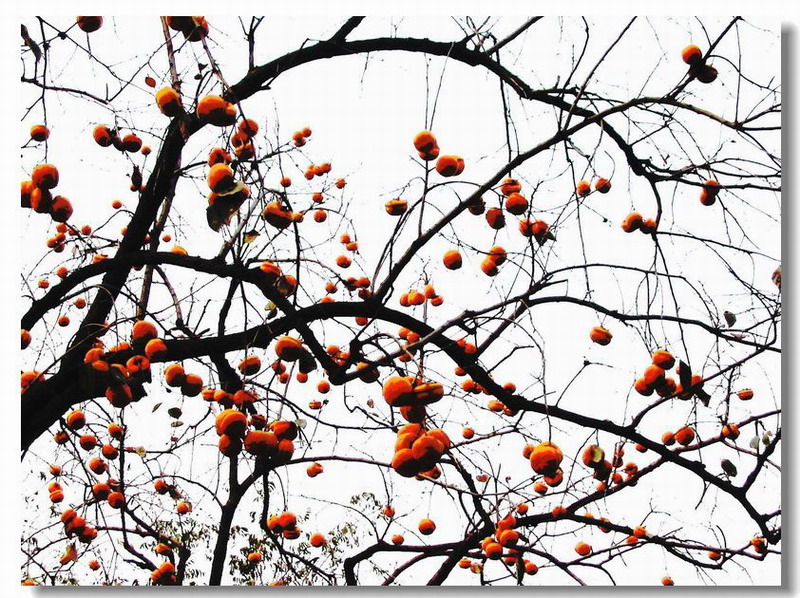

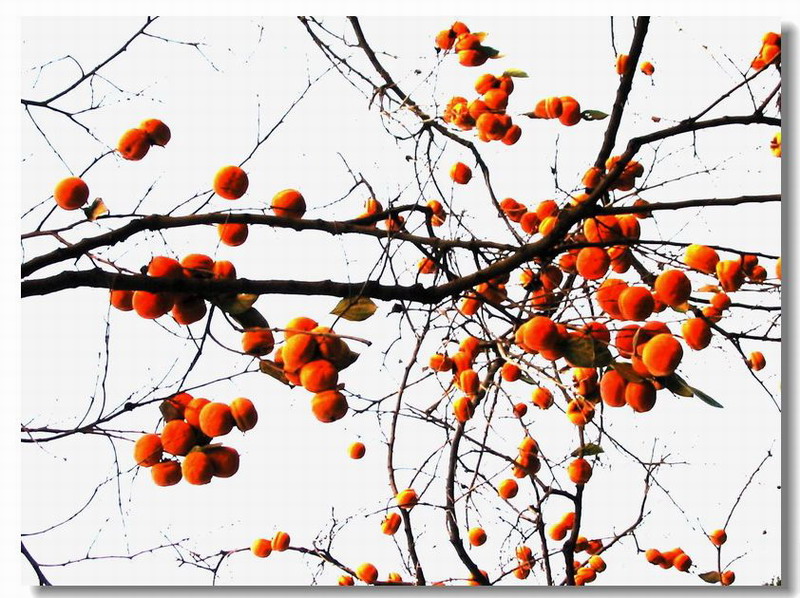

硕果

经常在语言文字里打转,修学找不到门道如何修?知道要从心地下手,却不知从哪个心门下手。

一切现象都有其背后的因缘,感恩“正信”网友,因其一句“无愿”,很认真地找了关于信愿行的文章,把省庵大师的《劝发菩提心文》认真复习了一遍,结果是自己先受益,似乎找到了自己的症结——没有起深信、没有发大愿!因小果小,自然不得力。

“忘失菩提心修诸善根,是为魔业”!原来菩提心三个字不是那么简单的啊!看了道证法师开示的《发菩提心》更是如醍醐灌顶。摘抄一些法师的开示语,与诸位朋友分享,有时间的话,最好自己去看看原文,相信一定也会使您受益的!

道证法师开示——

★发菩提心是学佛最重要的起点。

★姑且不谈生死的大问题,学佛人如果遇到日常生活的小问题,常常就把学佛、念佛丢到一边,先就自己的心情、个性来发挥,凡事都依照自己的意思,我行我素。这样也是枉然,和不学佛一样。等于是时常去找医生,甚至送礼给医生,拿一大堆药回家,但是却不肯照医生的指示服药,嘴里还老是说自己病重难治,这是自己不真心想治好病,糟蹋自己的生命。去道场学佛,就像找医生看病;买东西供佛,就如送礼给医生;听经,请经本、录音带回家,就像拿一大堆药回去;而不肯真正修行,就是不肯照医生的指示服药;又老是说自己习气重,就是说自己病重。”

★上广下化老法师开示我们:“学佛持戒最重要有三点,第一点就是发菩提心,第二点也是发菩提心,第三点还是发菩提心。”

★净土宗祖师省庵大师将菩提心的表现、相貌写得非常清楚、明白。他以八种相,也就是“邪、正、真、伪、大、小、偏、圆”八种,来教我们检讨修正自己的菩提心。这篇文章大家都应该用心细读。 我们对照这八项来检讨菩提心,使发心能正确、真实、广大又圆满。将所有歪斜的、假的、小的、偏差的心念都改掉,菩提心才会真正大圆满。这样的菩提心就是一切善中之王。检讨自己是否和菩提心相应。

★古大德教我们检讨的方法,也就是首先要了解怎样是随顺菩提心,怎样是违反菩提心,也就是要先知道什么是“顺菩提门”和“违菩提门”,由随顺和违反这两方面来检讨自己是不是和菩提心相应。

★《安乐集》所说的先来了解三种违反菩提心的情形,这三种我们都要明白并且记清楚,以便随时作检讨。第一是贪著自己的身体。我们一向都认错了,错把一个水泡认作是实在的我,而不知整片大海才是我,整片大海才是我的本体——佛性。第二是令众生不安。做任何让众生不安的举动,都是违反菩提心的。前面提过,菩提心含有大慈悲,愿让一切众生都安乐,所以任何让众生不能安乐的心念、言语和行为都违反了菩提心的慈悲门。如果有不愉快、不满的脸色或表情也会导致众生不安,这也是违反菩提心。第三是恭敬供养自己的身心胜过恭敬别人。就是对自己的心意比较注重,对别人的心意比较不尊重,而且对自己的身体比较照顾,对别人就比较疏忽。

★看过《华严经 · 净行品》的人就知道,佛说:“大小便时,当愿众生,弃贪嗔痴,蠲除罪法。”就是说连大小便也要发菩提心,发好愿,愿一切众生都能将心中的贪嗔痴丢掉,将所有的罪法都驱除干净。

★宗喀巴大师所著的《菩提道次第略论》里提到:小圣的修行人即使证到三果、每天都安住在空性当中,还是不如一个凡夫在发菩提心以后刹那间所证到的空性。

★根据《略论》来说明修习菩提心的方法。修习,就是修改和练习。为什么要修改又练习呢?因为我们凡夫起心动念时常都不符合菩提心,常会起自私、我执的念头。假如一发现起了不相应的心,就必须赶紧修改,并且用功地练习,发起和菩提心相应的心念,这样叫作“修习菩提心”。

★修习菩提心的方法有两大类。第一类是用七重因果的方法,第二类是用自他相换的方法。

★我们必须注意,在修七重因果之前,先要练习修平等心。先修平等心再修七重因果,才会成功。

★平常,我们对待众生都有不平等的心。对喜欢的人就比较好、比较关心,对不喜欢的人就不可能有多好,这就是不平等的心。一般,对自己觉得亲密又重要的人常会生起贪爱的心,总希望他们也能多尊重我、多关心我,这就是“贪”,又希望他们要如我的意,这也是一种贪心。

★《菩提道次第略论》教我们修平等心,必须要先由与我们关系不好也不坏的人入手。从内心将对亲的人起贪求、对怨的人起嗔恨的贪、嗔垃圾丢掉。

★七重因果法,第一:“知母”。知道众生都曾是我的母亲。 第二“念恩”。就是忆念一切众生在当我母亲时,为我所付出的恩惠。第三是“报恩”。就是体认到:我可以说是每一位众生的子女,处处受到众生给予的恩惠,我应该尽心尽力来报答众生的恩惠,不能将报恩的责任推卸给别人。第四“修慈”。“慈”是给予众生快乐,修慈心的次第,是要由身边较亲近的人开始练习,希望他们快乐也想办法让他们快乐,接着再推广到关系较疏远、交情比较平淡的人,然后再提升到对怨家或曾伤害我们的人也要生起慈心,打从内心诚恳希望他们平安快乐。第五“修悲”,“悲”是解决众生的痛苦。修悲的次第,也必须由最亲的人开始,然后推广到交情平淡的众生,再提升到敌对的人。第六,“修增上心”,或说修“增上忆乐”。就是慈悲一直增长,往上发展、自然发起一种决定的心。决定要让众生免受痛苦、让众生都快乐乃至究竟成佛、永远离苦得乐。第七,就是“菩提心”,也就是求无上菩提的心。前面说到修增上心,是很愿意挑起救度众生的责任。但是实际上我们没有这个能力,那么怎样才有这个能力呢?就是要成佛才有能力。佛的身口意三业有无限的功德,才能度化无限的众生。如果我们快些成佛,就可以圆满度众生。那时,从我们身口意都可以放光,有能力帮助每一个众生。所以,为了度众生,我们就会很精进,愿意用最快的速度来累积功德,愿意去做任何一件可以成佛的功德,也会专心、尽力深入去修成佛的法门。犹如灌溉于树根,自然得花果一样,在我们帮助众生、利益他人的过程中,自然会成就我们的慈悲、智慧而圆满佛道。

★修菩提心的第二类方法:自他相换,也就是以爱护我自己的心转作爱护众生的心。

★《菩提道次第论》教我们修慈、修悲要由最亲近的人开始,如果不照次第来修就自以为是对一切众生慈悲,结果是连最起码的一念慈悲心都没有发过。

★娑婆世界的路虽然很复杂,但是只要分清楚“顺菩提门”和“违菩提门”两个方向,阿弥陀佛的佛号又能提得起,不论车子怎么开都会顺着菩提路开到西方去。看到了行路的方向,登时轻松愉悦!

★凡夫都很喜欢坚持,“我的个性本来就是这副样子,我就是最行的啦。”这就是坚持“我相”,好像定形的一块冰,不肯溶化成水。若碰到别的冰块就格格不入,在互相碰撞中又容易受伤。可以说硬梆梆反而不坚固。其实我们学佛就是学习将内心的冰溶化为水,将业障的冰溶化为功德水。业障和功德实在只是冰和水的差别而已。如果了解道理就可以把业障变成功德。若不了解,那么,即使本来想做功德,也会变成业障。、

看了开示觉得自己很多毛病都有,首先自身的娇骄二气就是违菩提心,过强的自尊心于己于人都有害。又温习了那句老话“人成佛成”,从身边事做起,从小事做起,要有恒心,不可时热时冷!降伏自身的情绪化!让自己的心变得和阿弥陀佛的心一样柔软,“像水,进入方的杯子就变成方的,进入圆的杯子就变成圆的”,方可随意自在。

辨明了“道路”,我心安然,法喜充满!愿有缘的您同沐法雨!